平安時代末には、熊野御師や山伏らによって熊野信仰が広められ、特に以仁王の父である後白河法皇は34回の熊野御幸や京都近郊に新熊野神社を建立するなど、熊野信仰が篤かったことが知られている。

当地の豪族南保次郎家隆も公務で上洛の折、新熊野神社で信仰に接して自己の氏神として奉戴し、帰郷後は南保山麓の小豪族に広めて分祀させたものと思われる。

高畠の熊野神社はその総氏神であったと考えられ、当社の「火祭り行事」などには、熊野速玉大社・神倉神社の御燈祭や熊野那智大社例大祭(扇祭・那智火祭り)などの影響が見てとれる。

高畠の熊野社は、明治43年に近隣の八幡社、諏訪社を合祀して高畠神社と改称し、現在に至っている。

【高畠神社例大祭(春祭り)】

毎年4月の第2土曜日(従前は4月13日)に神輿巡幸が行われ、地区内を神輿が巡幸する。その後、200m余りの参道の両側にたいまつが燃える中を高張りちょうちんを先頭に進み、神社前で燃え盛るわらの火の中を一気に駆け抜ける。

《参考》熊野大社の火祭りについて

【御燈祭(おとうまつり)】

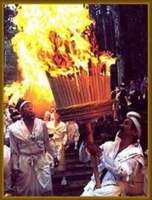

和歌山県新宮市の神倉神社の例祭で日本有数の火祭りの一つ。毎年2月6日に行われるが、もとは旧暦の正月6日に行われていた。約2000人の白装束の男たちが松明を手に熊野速玉大社、阿須賀神社、妙心寺を巡拝し、神倉神社で松明に御神火を受け一年の家内安全などを祈願する。

和歌山県新宮市の神倉神社の例祭で日本有数の火祭りの一つ。毎年2月6日に行われるが、もとは旧暦の正月6日に行われていた。約2000人の白装束の男たちが松明を手に熊野速玉大社、阿須賀神社、妙心寺を巡拝し、神倉神社で松明に御神火を受け一年の家内安全などを祈願する。

20時ころ、火のついた松明を手に急峻な538段の石段を駆け下り、各自の家まで走り続ける。約1400年もの歴史がある。

【扇祭(おうぎまつり)】

熊野那智大社の例大祭。那智火祭りの通称で知られる。

熊野那智大社の例大祭。那智火祭りの通称で知られる。

今日では例年7月14日に執行されるが、古くは6月14日・18日に執行された。十二体の熊野の神々を、御滝の姿を表した高さ6mの十二体の扇神輿に移し、御本社より御滝へ渡御をなし、御滝の参道にて重さ50㎏~60㎏の

十二本の大松明でお迎えし、その炎で清める。

HOME

HOME